Fernando Pessoa, a infância do olhar e o Natal que chega sem alarde

por Marlene Polito

Publicado em 23/12/2025, às 16h35

Num meio-dia de fim de primavera

tive um sonho como uma fotografia.

Vi Jesus Cristo descer à terra.

Veio pela encosta de um monte,

tornado outra vez menino,

a correr e a rolar-se pela erva

e a arrancar flores para as deitar fora

e a rir de modo a ouvir-se de longe.

Tinha fugido do céu.

(O Menino Jesus, Fernando Pessoa)

Quando o Natal se anuncia, os versos de Fernando Pessoa chegam como uma lembrança doce e imprecisa. Não despertam entusiasmo ruidoso nem emoção espetacular. Instalam um estado de sentir diferente, como se o tempo pedisse outro ritmo e outra escuta. É um sentimento antigo, feito também de cenas que talvez eu nunca tenha vivido, mas que, ainda assim, me pertencem.

Por isso volto sempre ao mesmo poema. O Menino Jesus acompanha meus Natais há muitos anos. Ele me aproxima de um Menino surpreendentemente criança, profundamente humano e, justamente por isso, divino.

“Ele é a Eterna Criança, o deus que faltava.

Ele é o humano que é natural,

Ele é o divino que sorri e brinca.”

Logo nessa estrofe inicial, o Natal se desloca. Não há anúncio solene, nem teologia, nem promessa de redenção. O Menino não vem explicar o mundo, mas estar nele. Sorri, brinca, corre. Existe. É um Cristo sem peso doutrinário, sem missão explícita, sem gravidade excessiva.

No poema, Pessoa faz algo raríssimo no Natal: desdogmatiza o sagrado sem profaná-lo. O Menino Jesus não é teológico; é sensível, próximo, quase terreno. Habita o mundo com a naturalidade de uma criança que vê as coisas antes de nomeá-las.

“Hoje vive na minha aldeia comigo.”

Limpa o nariz no braço, chapinha nas poças, rouba frutas, foge dos cães. “E, porque sabe que elas não gostam/ E que toda a gente acha graça,/ Corre atrás das raparigas/ que vão em ranchos pelas estradas/ Com as bilhas às cabeças/ E levanta-lhes as saias.”

O divino não se purifica, mas se mistura. E, ao se misturar, se torna vivo.

Não é casual que esse poema pertença a Alberto Caeiro, o heterônimo de Pessoa que sempre desconfiou das explicações abstratas. Para Caeiro, pensar demais afastava as coisas de si mesmas. Ver era suficiente. Por isso, o Menino do poema não carrega símbolos: carrega presença.

“Ele olha para tudo com a clareza com que as coisas existem.”

Nesse verso está a chave de tudo. Pessoa não “explica” o Natal; ele o desloca. O Menino não nega o sagrado . Apenas o retira do pedestal e o devolve ao mundo sensível.

É exatamente nesse ponto que o poema toca a arte. Em seus momentos mais decisivos, a criação artística também tentou reaprender a ver: ver antes de interpretar, mostrar antes de explicar. A infância, não como tema, mas como método.

Quando Giotto pinta a Natividade, o nascimento deixa de ser uma cena suspensa no céu e passa a ocorrer no mundo. Há chão, peso, silêncio. O sagrado não se impõe. Repousa.

Esse Cristo inicial dialoga com o Menino de Pessoa. No poema, ele “fugiu do céu”; em Giotto, já nasceu na terra. O divino não desce em espetáculo: chega em silêncio.

Com Caravaggio, o sagrado avança ainda mais. Entra na carne, na sombra, no cansaço humano. O Menino está ali, vulnerável, sem qualquer aura que o separe dos homens que o cercam. O divino não se afasta da realidade. Nasce no meio dela.

Com Picasso, a questão já não é representar o sagrado, mas reconstruir o olhar. Em Paulo como Arlequim, a infância não é imagem sentimental. É presença que nos obriga a sustentar o olhar.

Picasso dizia ter levado a vida inteira para aprender a pintar como criança. Não se trata de ingenuidade, mas de desaprendizado. Libertar-se do olhar treinado demais, do sentido previsível.

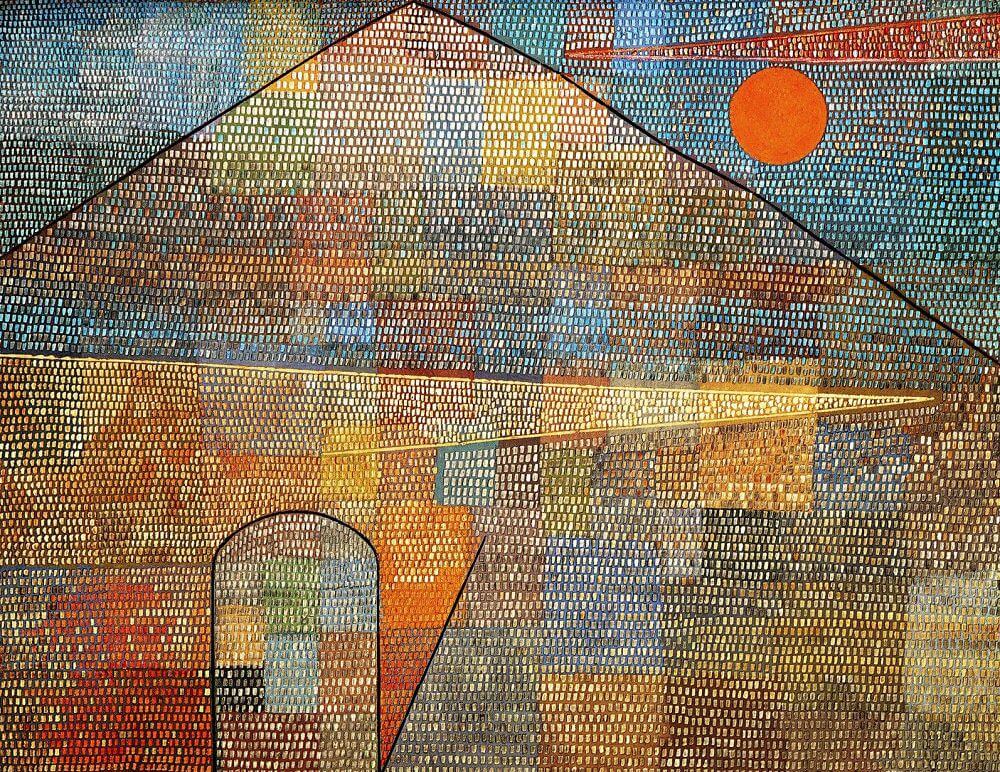

Em Paul Klee, esse caminho se torna consciente. Obras como Ad Parnassum parecem simples, quase infantis, mas revelam rigor e paciência. A infância surge como forma de relação com o mundo: ver sem pressa de concluir, permitir que o sentido surja.

Nesse ponto, o percurso se fecha. O Menino Jesus de Pessoa, Giotto, Caravaggio, Picasso e Klee não falam da mesma coisa, mas olham na mesma direção. Todos parecem concordar que o essencial não está na explicação, mas na atenção.

E é quando esse olhar, depois de percorrer o mundo, se recolhe, que o Menino deixa a cena pública e passa a habitar o espaço mais íntimo.

“Ao anoitecer, brincamos…

Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens

E ele sorri, porque tudo é incrível…

Depois ele adormece e eu deito-o,

levo-o ao colo para dentro de casa…”

Ao final do poema, o Menino já não está fora. Dorme dentro da alma do poeta e, às vezes, acorda de noite para brincar com seus sonhos. O Natal deixa de ser data ou cena. Torna-se companhia.

E então vem a inversão final, de uma ternura desarmante:

“Quando eu morrer, filhinho,

seja eu a criança, o mais pequeno.

Pega-me tu ao colo

e leva-me para dentro da tua casa.”

Talvez seja esse o Natal que Fernando Pessoa nos ofereceu, e que a arte, ao longo dos séculos, tentou preservar. Um Natal sem espetáculo, sem excesso, sem dogma. Um Natal em que olhar basta. Um Natal em que, por um instante, tudo vale a pena.

Marlene Theodoro Polito é doutora em artes pela UNICAMP e mestre em Comunicação pela Cásper Líbero. Integra o corpo docente nos cursos de pós-graduação em Marketing Político, Gestão Corporativa e Gestão de Comunicação e Marketing na ECA-USP. É autora das obras “A era do eu S.A.” (finalista do prêmio Jabuti) e “O enigma de Sofia”. [email protected]

Leia também

Rede própria da Hapvida amplia acesso a transplantes de órgãos em São Paulo

Segurança será reforçada na orla santista durante Réveillon; saiba mais

São Vicente faz mutirão de vacinação contra febre-amarela e tríplice viral neste sábado

São Vicente libera agenda do carnaval: veja onde curtir os blocos de rua a partir deste sábado

Série B muda regulamento e terá fase de 'mata-mata' para definir o acesso

Homem é preso em São Vicente após cachorro morrer em situação de abandono e maus-tratos

Mutirão pré-Carnaval mobiliza voluntários para limpar a Praia do Gonzaga e proteger o mar em Santos

Após décadas de espera, comunidade Batuíra recebe água tratada e rede de esgoto em São Vicente

Área conhecida como “lixão” em Praia Grande revela cenário de abandono próximo ao local onde mulher foi encontrada morta

Polícia identifica casal que puxou pit bull pela coleira em moto em Santos