Explore a evolução do graffiti desde as cavernas de Altamira até os muros de Berlim e São Paulo

por Marlene Polito

Publicado em 14/10/2025, às 10h31

Raízes que atravessam séculos

As cidades falam. Antes dos letreiros de néon, antes dos outdoors, já havia sinais gravados em pedra, inscrições anônimas que deixavam recados para o futuro. O graffiti moderno, criação da tinta em spray e da urgência das ruas, é apenas a versão mais visível de um gesto muito antigo: o de riscar a própria existência no espaço público.

Nas cavernas de Altamira e Lascaux, as primeiras mãos em negativo já eram declarações de presença: estive aqui, vi, senti. Séculos depois, em Pompeia, inscrições de amor, sátiras políticas e anúncios de gladiadores foram preservados pela lava, revelando uma cidade que não se calava.

E os muros não ficaram mudos entre esses dois momentos. Durante a Idade Média, peregrinos gravaram símbolos nas rotas de Santiago, prisioneiros deixaram orações nas paredes úmidas de masmorras e viajantes riscavam seus nomes em colunas romanas como prova de passagem. No século XIX, Paris amanhecia coberta de cartazes e versos em noites de revolução. A cidade sempre falou. Apenas mudou de traço e de ritmo.

Essa mesma pulsão reapareceu em Nova York, no fim dos anos 1960, quando jovens do Bronx e do Brooklyn, muitos negros e porto-riquenhos, filhos de uma metrópole em crise, começaram a assinar muros e portas com apelidos e números de rua.

Em 1971, o New YorkTimes noticiou as marcas de TAKI 183, um mensageiro que deixava sua assinatura em cada esquina. Logo os trens do metrô tornaram-se telas ambulantes. Artistas como Lee Quiñones, Lady Pink, Futura 2000 e Dondi cobriam vagões inteiros com letras explosivas e personagens fantásticos.

De repente, a cidade se moveu coberta de cor; um museu sobre trilhos, onde cada viagem era uma nova exposição.

A cidade como tela

O graffiti é uma arte que nasce sabendo que pode desaparecer. Chuva, tinta oficial, novas camadas de spray, tudo conspira para apagá-lo. E é justamente esse risco que lhe dá vitalidade. A rua é a galeria mais democrática que existe. Não exige ingresso, não seleciona público, não pede silêncio. Qualquer passante é espectador e crítico. Cada muro é ao mesmo tempo convite e desafio, um espaço de diálogo que pertence a todos.

Em Berlim, o Muro que dividiu a cidade se transformou, após a queda, em uma das maiores galerias a céu aberto do mundo. Em São Paulo, viadutos, empenas (parede lateral “cega” de um edifício, geralmente alta e sem janelas) e vielas são palcos onde a metrópole exibe, apaga e reinventa seus próprios sonhos.

Entre crime e arte

Nenhuma outra forma de expressão vive tanta tensão legal. Para uns, o graffiti é vandalismo; para outros, patrimônio cultural.

Nova York, que o viu nascer, gastou milhões de dólares para limpar trens e muros nos anos 1980, apenas para ver a arte ressurgir em galerias e museus. Berlim, ao contrário, preservou trechos inteiros do Muro pintados por artistas do mundo inteiro, reconhecendo neles uma memória coletiva.

Em São Paulo, a ambiguidade é constante: a prefeitura ora apaga, ora premia e financia murais, revelando o dilema entre punir e proteger. Essa disputa não é apenas jurídica. É a prova de que a cidade sente que ali, naquelas camadas de tinta, pulsa algo que não pode ser domesticado.

Poética do protesto

O graffiti é, ao mesmo tempo, arte e pergunta. Por que aceitar a guerra? provoca Banksy em Londres e na Cisjordânia. Por que o sonho não pode ocupar o concreto? sussurram os gigantes de Os Gêmeos. Em cada traço, há mais do que cor: há a recusa do silêncio, a afirmação de que o espaço público é de quem o vive.

Desde os slogans de Maio de 1968 em Paris, um de seus slogans “A imaginação toma o poder”, o graffiti é também grito político. No Brasil, a pichação foi voz de resistência durante o período militar, quando jovens arriscavam a liberdade para escrever palavras de ordem.

Estética e linguagem

Mas o graffiti não vive só de protesto. Ele é também invenção estética. A assinatura, a tag, é mais que nome: é identidade, gesto coreografado. O traço largo, o brilho das cores, a tridimensionalidade das letras criam uma caligrafia própria que já influenciou moda, design gráfico e publicidade.

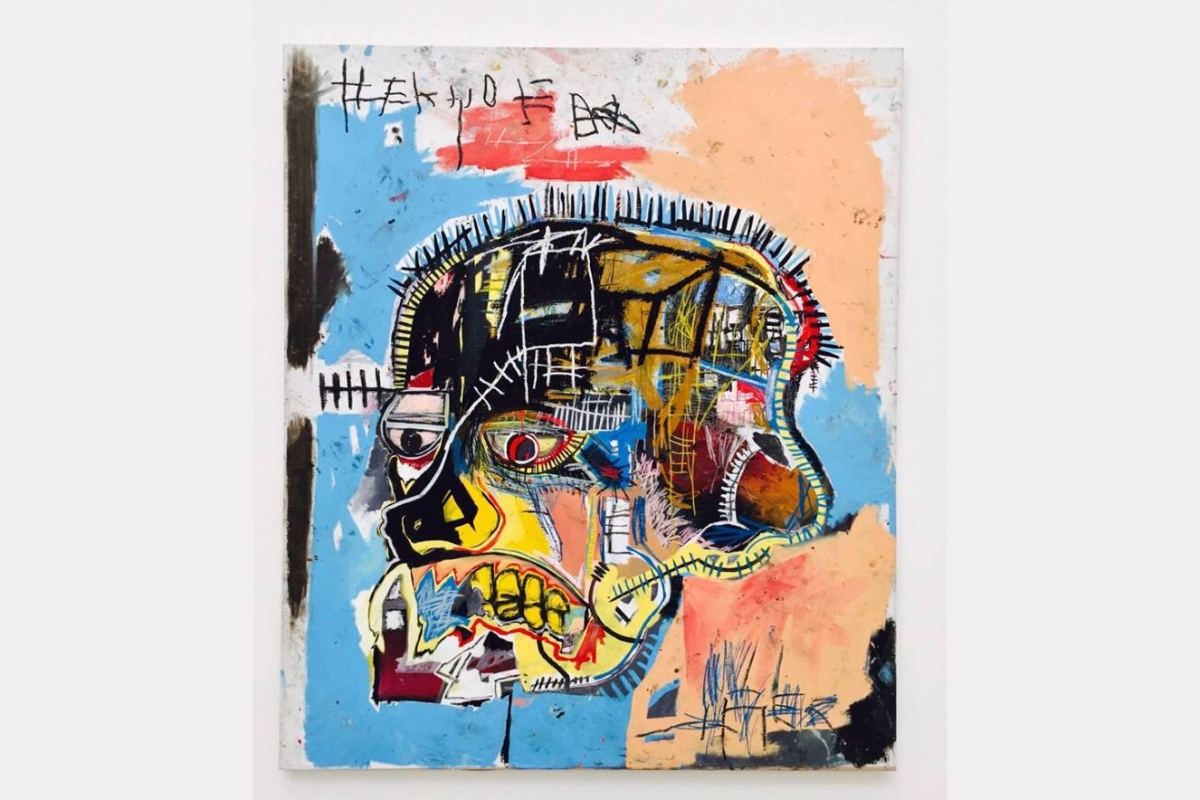

Basquiat saiu das ruas para o circuito de galerias sem perder a pulsação urbana que o formou. Eduardo Kobra inunda os espaços com seus murais caleidoscópicos. E Os Gêmeos disponibilizam seus personagens amarelos e de olhos miúdos que olham as cidades e suas gentes.

A fala que não se cala

O graffiti vive do efêmero, mas não se apaga. Fotos, livros e coleções privadas registram o que a chuva e o tempo insistem em levar. Mesmo quando o muro é repintado, a pergunta permanece: quem tem o direito de escrever a cidade?

Talvez seja esse o seu maior paradoxo: arte feita para desaparecer, mas destinada a sobreviver. O spray escorre, mas a voz fica. O graffiti não apenas enfeita: ele narra, protesta, sonha, e lembra a todos que a cidade é organismo vivo, impossível de calar.

Marlene Theodoro Polito é doutora em artes pela UNICAMP e mestre em Comunicação pela Cásper Líbero. Integra o corpo docente nos cursos de pós-graduação em Marketing Político, Gestão Corporativa e Gestão de Comunicação e Marketing na ECA-USP. É autora das obras “A era do eu S.A.” (finalista do prêmio Jabuti) e “O enigma de Sofia”. [email protected]

Leia também

Com dois gols de Neymar, Santos vence o Vasco e conquista a primeira vitória no Brasileirão

Transplante hepático marca nova fase da Hapvida em procedimentos de alta complexidade

Rede própria da Hapvida amplia acesso a transplantes de órgãos em São Paulo

Polícia prende motociclista que usava documento falso para trabalhar em aplicativo

Decisão judicial proíbe seguradora de negar benefício a família de usuário de drogas em Santos

Após vencer o Rio Open de duplas, João Fonseca disputará torneio de exibição em Las Vegas

Amantes e orgias surgem do nada em época de eleição

Confusão na CPMI do INSS: Lulinha e a quebra de sigilo

Rios transbordam em Mongaguá e deixam área rural isolada após chuvas intensas

Projeto da Hapvida reforça vínculos entre equipes e promove bem-estar no ambiente hospitalar